![]()

略歴

1986 和歌山県出身

2007.03 大阪芸術大学附属 大阪美術専門学校 美術工芸学科 絵画専攻 卒業

2009.03 大阪芸術大学 美術学科 油画コース 卒業

展覧会歴

[個展]

2011.11 「田中秀介展」 韓国/ gallery MARU

2010.11 「華やかな隔たり」 大阪/ 2kw gallery

2010.10 「差し出る誤解」 大阪/ room.A

2010.05 「平穏のむきだし」 奈良/ Gallery&Cafe E・R・I+Y

2009.08 「信じがたい部分」 大阪/ Gallery Den 58

[グループ展]

2011.03「TASTING ART EXHIBITION 03」 大阪/阪急メンズ館

「World making」大阪/2kw

2011.04 「Pilot Plant-昭和は遠くなりにけり-」 大阪/CAS

2011.04 「visual sensation vol.4」 京都/Gallery Den mym

2010.10 「TASTING ART EXHIBITION 02」 大阪/阪急メンズ館

2010.09「ART SAN DIEGO CONTEMPORARY ART FAIR 2010」

America:San Diego/Hilton Hotel

2010.03「TASTING ART EXHIBITION」 大阪/阪急メンズ館

2009.11 「S.S.S.」 大阪/ Gallery Den 58

2009.10 「サントリー賞受賞特別展 薄い皮膚」 大阪/サントリーミュージアム[天保山]

2009.09 「Art Camp 2009」 大阪/Gallery Yamaguchi Kunst Bau

2009.03 「Tokyo wonder seeds 2009」 東京/トーキョーワンダーサイト

2009.01 「Acryl Award 2008」 東京・大阪・北海道 巡回展

[レジデンスプログラム]

2010.12 「Asia Art Program] 韓国(昌原)/Alternative Space MARU

2010.12 「Asia Art Program] 韓国(昌原)/Alternative Space MARU

[受賞・入選 等]

2009.11 第24回 ホルベイン・スカラシップ 奨学生 認定

2009.10 「Art Camp 2009」 サントリー賞 受賞

2009.03 Tokyo wonder seeds 2009 入選

2009.01 Acryl Award 2008 入選

updated 2023-05-09

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

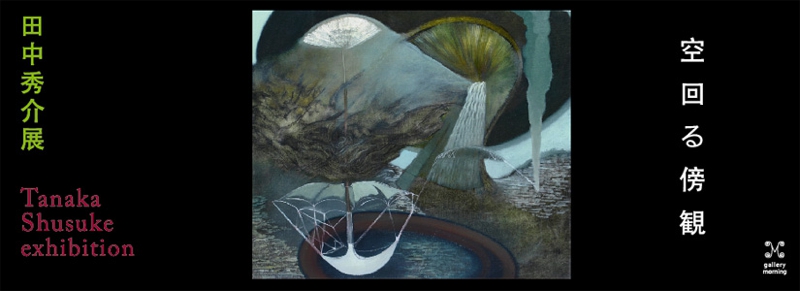

田中秀介個展「空回る傍観」に寄せて

"末裔"という矜持 (まつえいというプライド)

田中秀介の個展に際し私が拙文を寄稿するのは今回が二回目である。ギャラリーE・R・I+Y(生駒)にて開催された前回の個展「平穏のむきだし」以来、約一年半の時間が流れたことになる。その間に、作家と作品には一体どのような変化があったのか、またそれはどのような希求から為されたものなのか、その部分を中心とした視座から今回は作品への接近を試みる。まずは、前回の個展に寄せた文章≪「静かなる驚き」が鑑賞者を襲う。≫で私が論の中心と据えていた、田中の作品が持つ奇妙なバランス感覚について触れていた箇所を、加筆修正を加えた上で引用しておこう。

"まず言及しなければならない事実として、空間の細部が明確な量感をもって描きこまれているという点がある。つまり、陰影・面・稜線といった、いわゆる絵画的な「イリュージョン」が確かに存在する。これらは、描かれた空間や物語に、ある一定の真実味を与える効果を持っているだろう。だが、彼の作品に宿る稀有な「生々しさ」は、決してこの「一定の真実味」だけから寄与されるものではない。・・・鑑賞者のまなざしが、作品の全体に広がっている空間や物語を意識している時、それらを支えている細部達が持つアンバランスな関係は息を潜めている。しかし、ふと細部へと目をやると、ひとつひとつのオブジェクトの関係性や意味めいたものを視線と思考で追っているつもりが、全ての関係を辿りきることは勿論出来ずに、気がつくとまた作品の全体を恣意的に目でまさぐっている状態へと舞い戻ってしまう。ある描かれた空間を眺めていたはずが、急に現実に引き戻され、或いはその全く逆に、現実世界から寂寞とした物語を持つ空間へと引きずりこまれていく。・・・これは、まさに「静かな驚き」であり、またそれは気づいた瞬間、不意に我々へ襲いかかってくる。"

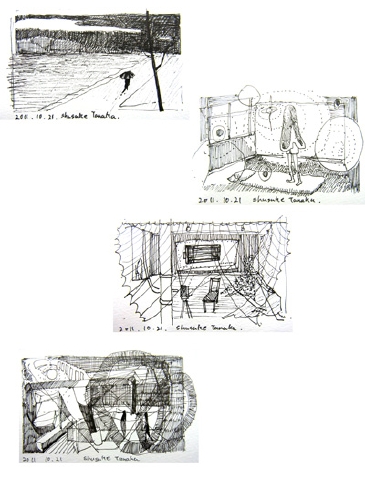

今回の出展されている作品においても、上記の言及はあながち的外れではないだろう。しかしながら、前回の個展との大きな差異として、描く要素の厳格な選別が意識的に行われている点が挙げられるのではないだろうか。幾度か作家本人と作品について話す機会があったが、最も印象に残っている言葉が「モチーフを(意図的に)減らそうと思った」というものだった。絵画を構成する重大な三つの問題として、物語・空間・物質があるが、確かに田中の幾つかの過去作品においては「物語を記述すること、空間を描くこと、画面を絵具で埋めること」がやや過剰に行われていた事も否めない。その過剰な欲求は、作品が完成されいく過程全てを知る"作者"にとって、或いは嘘や矛盾とも言い換え可能な悪しき重力を生む。勿論、それらが伝達されるかどうかは、常に鑑賞者に委ねられているとしても、"作者"である田中自身には看過できないものだったのだろう。このように作品への意識が高められた背景の一つとして、韓国でのレジデンスにて、画材を木炭中心と自ら限定し制作を行った経験が挙げられるだろう。描くという行為に対する個人的な初期衝動を、今一度獲得し直したに違いないと断言できる。そして、その高次の客観的な再認識は、作品により一層の強度をもたらせているだろう。(ここで重要なのは、全ての作品において物語・空間・物質の三大要素が単純に減らされたわけではない、という点である。各々の作品平面上における最も適切なそれらのボリュームを厳密に模索しなければならない、という意識が高まったのが重要なのだ。)

田中のこういった画家としての自覚と矜持は、ホルベインスカラシップが発行するACRYLART別冊2011に自身が寄稿した文章で用いた"末裔"という言葉に集約されている。美術史の文脈へもし位置づけるのであれば、抽象画、特にシュールレアリスムの影響を受けた抽象画、とみなされるかもしれない。或いは、シュールレアリスムにさえ組み込まれなかった(歴史的事実を鑑みるならば、"組み込んでもらえなかった")フランシス・ベーコンから始まる現代的絵画の系譜に位置づけられるだろう。しかし、私が作品から受けた印象は、そういった単純明快なるものではなく、より複雑怪奇な影響関係だった。それは、先述した絵画の三大要素「物語・空間・物質」のそれぞれに有するエネルギーを深く理解しているためである。全く違う時代や体系から、その三つを分解した上でより高純度のエネルギーを抽出しているのは間違いない。なぜなら、それが我々の世代が生き残る唯一の術なのだから。現代の若い画家ほど、体系化しづらい世代が他にあっただろうか。彼らは自分達が膨大な情報の濁流に晒されている事実を、もう潔く受け入れるしかない。

古代文明の壁画、オールド・マスターの作品群、近代絵画、日本画、写真、漫画・アニメ、グラフィティ、広告・チラシ、常に内部へと入り込んでくるそれら全てに対し、明確なる自覚を持った対処をしなければ表現する者として呼吸することすらままならない。美学者・室井尚は「個人は主体的に生きるのではなく、レディメイドのイメージのいくつかを受動的に受け取ることによって、かろうじて個性的であるだけなのである。」と述べているが、しかしそういった指摘が盛んに行われていた八十年代に生まれた我々は、生まれながらにしてその状況を身体的に理解し、それでいながら諦観する事無く生存する方法を獲得しなければならない。室井も参照している現代思想家フレドリック・ジェームソンによる、「われわれが現在生きている社会システム全体は、それ自身の過去を保持する能力を少しずつ失い始め、永遠の現在、恒久的な変化において存在するようになってきた。」といった言説は、当然ながら絵画・美術にも当てはまる。先ほど挙げた膨大な情報の濁流は、濁流である時点で全てが並列なのである。そこから何を抽象し、何を捨象するのか。その濁流が過ぎ去った荒野には個性や革新がもう残されていないとしても、それを肯定した上で逆手に取る表現を続ける以外他にない。それぞれがそれぞれの"末裔"として。

田中秀介作品

少し話が一般論へと逸脱したので、ここで再度田中の作品の構造へと論旨を戻すことにする。「では一体、彼は何を描こうとしているのか。」私はその点をいつも不思議に感じている。どこかのように見え、その実どこでもないこれらの光景は、単純に彼の心象風景というわけではなさそうに思えるからだ。上述した通り、非現実的な空間と量感に対する確かな描写と、現実的にキャンバスの上で行われている絵具との身体的戯れの同居は、(常に流動していくという意味合いにおいて)不安定な現在性そのものにさえ思えてくる。主体でも客体でもない、世界と私達。それは哲学者・浅田彰が述べるところの、「全体を主体とみたり個を主体とみたりすることが不可能になり、それらに先立つ関係の織物に関心が集中される」という現代的状況とも符号を見せる。勿論、上記引用で浅田が用いた"織物"という言葉は、そのままロラン・バルトが言うところの"テクスト"へ言い換え可能だ。浅田によるテクストの定義としては、「たえず自らを解きほぐしては折り返していく多層的なクモの巣の如きもの、かくこと・よむことをも含めた運動体、それを<<テクスト>>と呼ぶ」という論旨がある。そう、まさにこの定義自体が、田中の絵画作品・制作行為そのものだと言えはしないか。「では一体、彼は何を描こうとしているのか。」この疑問こそが空虚な代物なのだ。田中自身も、作品自体も、どちらもが個別に対峙し呼応する運動体であって、共鳴と緩衝を繰り返しながらエネルギーを充填する。完成は即ち臨界に近く、だからこそ鑑賞者へ衝撃を与える力が平面に保存されているに違いない。勿論それは、作品内で力学的運動に似た実体が度々立ち現れている事実とも無関係ではない。全ては確かに関係や運動の只中に存在するのだから。

Tanaka Shusuke warks

そういった、作家と作品という二つの運動体が実は個別に存在してる、という状況について、前出のACRYLART別冊2011にて、田中が(恐らくは図らずも)自己言及している箇所があったので参照してみよう。「人に『何を描いているのですか?』と聴かれて、『(略)課題は作家に委ねられていて、そうなると結局自分の過去とか記憶とか、深層心理を穿り返してぶちまけるしかなくて、その様なものを・・・』と、自分でもよく理解していない、どうとでも取れる様なことを述べて、その上っ面の言葉がいつしか私自身を操るようになり、画面上でも言葉が先行して、自由が利かなくなって、いよいよ虚無感。」この独白のような言及から垣間見える精神状況は、「作品の持つ意味は、作品自体ではなく鑑賞者にある」というロラン・バルトの芸術全般に対する観点を私に想起させた。しかし当然ながら、私たちの世代にとってもう既にそれは表現への諦観でも、ましてや憂うべき状況でもない。バルトがいう「作者の死」は、作者自身がテクストであることを自覚することにより超克可能なのだ。そして、田中はその方法を鋭い感覚により確かに嗅ぎ取っている。絵画という文脈(コンテクスト)の末裔、それが称号なのか烙印なのかは分からない。しかし、それを背負う気概と矜持に私は賛辞と、大いなる期待を送りたい。

野口卓海

Noguchi Takumi hinemos / Yoha Public / 美術批評家